-

.jpg)

九華山 天台禪寺

天台寺,又稱地藏寺、地藏禪寺,位於安徽九華山天台峰峰頂,為九華山位置最高的寺院。天台寺是金地藏曾經的住處,並留有「金仙洞」遺蹟。該寺建造於唐宋時期,後廢毀。明洪武元年(1368年)陳履泰、昭蓮重修。嘉靖年間、康熙年間、光緒年間重建。其建築依山而建,三進漸式殿宇風格,最高處殿檐與寺後峰頂岩石相接,門對古拜經台。因天台是佛教徒朝拜地藏聖迹必到之處地,所以往往將天臺稱為九華山主峰,有到九華“不上天台,等於白来”之說。

-

九華山 化城寺

化城寺,位於安徽九華山化城峰的一座佛寺,為九華山「全山百寺之首」。化城寺位於中國安徽省九華山,是一座歷史悠久的佛教寺院,始建於唐朝,擁有千年的宗教文化。寺內環境幽靜,周圍被青山環抱,四季景色各異,吸引著無數信徒與遊客前來朝聖與參觀。寺內建築風格獨特,融合了中國傳統建築的精華,雕刻精美的佛像和寺廟藝術令人驚嘆。遊客可以在此靜心修行,感受佛教的智慧與平靜。

-

.jpg)

九華山 大願地藏園

大願地藏園是一座位於九華山的佛教文化園風景區,景區占地約1500餘畝,建有地藏菩薩銅像及殿堂廳館、亭橋廊榭、塔台樓閣等配套景點與設施。地藏菩薩銅像高99米,是世界最高的露天地藏菩薩銅像。其99米的高度寓意九華山的99座山峰和金地藏99歲圓寂。

-

.jpg)

九華山 九華大街

九華大街位在九華山山腳,是通往山區的重要街巷,也是旅人踏入寺院群與自然景觀前的首個停留點。街道兩側多為傳統建築,木窗、石階與舊式屋簷交織出一幅典雅景象。沿途能看到販售地方特色的店鋪、手工藝攤位及香客補給的小食店,呈現樸素而充滿活力的街景。行走其中,不僅能感受到宗教氛圍,也能透過建築與陳設感受山城生活的節奏。大街向外連結各條登山步道,向內則通往寺院、祠堂與文化據點,使其成為集交通、生活與文化層次於一身的入口空間。

-

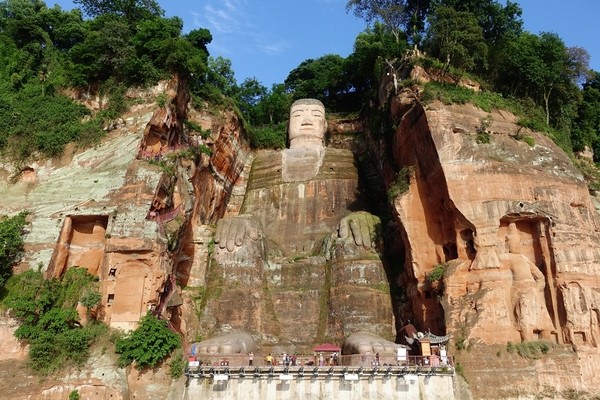

峨嵋山 樂山大佛

峨眉山樂山大佛,位於四川樂山市岷江、青衣江與大渡河三江交匯處的凌雲山上,是唐代僧人海通法師為鎮水安民而發願開鑿的彌勒坐像,通高71公尺,肩寬28公尺,堪稱世界最大石刻佛像,亦有「山是一尊佛,佛是一座山」的美譽。大佛依山鑿就,氣勢恢宏,面江端坐,雙手扶膝,神情慈悲祥和,眉目低垂如視眾生,千年以來靜靜守望三江匯流,庇佑往來舟楫平安順行。佛像造型莊嚴穩重,雕工細膩,融合自然地勢與佛教藝術於一體,展現古代匠師高超的技藝與宗教信仰的深厚力量。遊客從山道徐行,可由頭部觀察髮螺,再沿九曲棧道下行至佛足,體會其規模。佛像周邊林木繁茂,水氣與石壁交互,使景象呈現厚重的山水氣息。整體觀感宏闊而安定,不論在遠處江邊望去,或在近距離抬頭仰視,都能感受到古代建造者的智慧與意志。信仰綿延不絕。

-

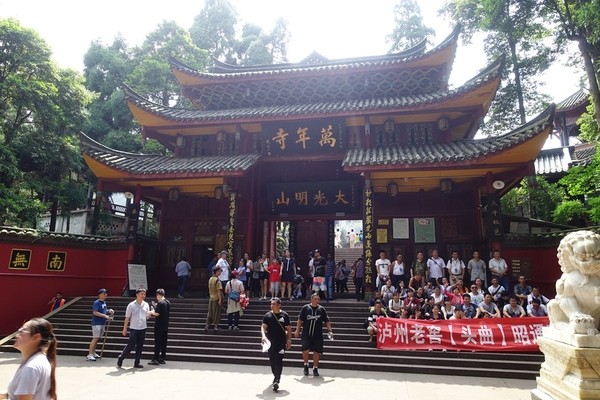

峨嵋山 萬年寺

萬年寺位於峨嵋山中段,是山中重要寺院之一,以古樸建築與深靜氛圍吸引遊客。寺區分布於山腹,殿宇依地勢錯落,主體建築多為磚木結構,帶有厚重的歷史感。步入寺內,可見院落安穩,林間傳來鳥聲,鐘音時而迴盪。殿中供奉普賢菩薩騎白象塑像,造型莊重,是寺中標誌性景觀。周邊森林密集,行走其間可感受山林呼吸節奏。萬年寺既是朝峨嵋的重要節點,也是體驗山中寧定氛圍的良好場所。

-

.jpg)

峨嵋山 報國寺

報國寺位於峨嵋山中段,是一座歷史悠久的佛教寺院,殿宇依山而建,層層錯落。寺內主要供奉釋迦牟尼佛,殿前有古樹與石雕,庭院整潔而寧靜。步入寺中,可見木質梁柱與雕刻彩繪保留古風,殿堂氣氛莊重而不失自然質感。沿山石階而上,可俯瞰山谷與溪流,視野開闊。寺內香火時常不絕,僧眾早課與鐘聲交織,使整個寺區呈現和諧節奏。報國寺既是信徒朝拜的重要地點,也為遊客提供靜心與欣賞山林景觀的空間。

-

.jpg)

峨嵋山 伏虎寺

伏虎寺,又名伏虎禪院、神龍堂、虎溪精舍,位於四川峨嵋山麓,地處瑜伽河與虎溪交匯處,海拔約630公尺,是峨嵋山規模最大、歷史最悠久的比丘尼道場。寺院隱身於茂密山林之中,四周古木參天,綠蔭蔽日,素有「密林隱伏虎」之稱。相傳古時林中猛虎出沒為患,僧人於無量殿前立尊勝幢修法鎮伏,虎患自此消弭,寺名因而得來。 寺院周圍廣植楠木、樟樹、松柏等十餘萬株,為全山最大的人造林「布金林」,由第三代住持寂玩上人規劃營造。奇特的是,雖然寺中殿宇皆藏於濃密林蔭之下,四重大殿屋頂卻從無落葉堆積,瓦面潔淨如新,一塵不染,因而伏虎寺又有「離垢園」之稱,象徵清淨無染的修行境界。

-

.jpg)

峨嵋山 聖象峨眉十方普賢夜秀

《聖象峨眉》是一場融合峨嵋山佛教文化與地方藝術的舞台演出,固定在象城大劇院上演。演出以普賢菩薩騎白象巡行十方的故事為核心,結合舞蹈、峨嵋武術、川劇變臉、手影戲及茶藝表演,用多媒體燈光與音響營造出神秘壯觀的舞台效果。觀眾可透過表演感受到佛教智慧與慈悲理念,同時欣賞峨嵋地方民俗藝術的精妙呈現。夜幕降臨時,劇院內外燈光配合舞台效果,彷彿將山林雲霧、佛光祥瑞搬入城市,使遊客在市區也能體驗峨嵋山特有的禪意與文化魅力。無論是文化愛好者還是旅遊遊客,都能在這裡獲得視覺、聽覺與心靈的多重體驗。