-

.jpg)

山西忻州 大佛光寺

佛光寺位於山西五台縣佛光新村,距縣城約三十公里,寺院坐落於三面環山、東高西低的坡地之上,布局順著山勢展開,整體坐東朝西,視野開闊。佛光寺歷史悠久,保存豐富的唐代建築、雕塑、壁畫與題記,被後世稱為「四絕」,並有「亞洲佛光」之名,是研究早期佛寺格局與唐代藝術不可替代的重要據點。

-

.jpg)

山西忻州 南禪寺

南禪寺位於山西省五臺縣李家庄村,是現存可確定年代最早的唐代木構建築,其大殿建於唐建中三年(782),年代早於佛光寺,對研究唐代木構技術、佛寺格局與建築制度具有無可替代的地位。大殿規模雖不宏大,但整體比例準確、結構純熟,被視為唐代建築風格最直接的實物證據。

-

.jpg)

山西太原 蒙山大佛

蒙山大佛位於太原西南的蒙山南麓,是北朝時期的重要佛教造像,也是現存年代非常早的大型石雕佛像之一。造像初建於北齊天保年間,曾有“天下第一大佛”之稱,早於龍門、敦煌多處大像,對研究北朝佛教造像風格與太原地區佛教史具有重要價值。大佛以崖壁為體,身高逾二十米,原本覆以彩繪與金箔,氣勢開闊,被視為太原古城的守護象徵。

-

山西渾源 懸空寺

懸空寺,又稱玄空寺,位於山西省渾源縣恒山金龍峽西側的峭壁上,始建於北魏後期,歷史超過一千五百年,是中國高空木構建築中最具代表性的案例之一。整座寺觀貼著崖壁架起,四十餘間殿閣沿著山體鋪展,以半插飛梁深入岩層為支點,再利用岩壁承托樑架,使建築如懸浮於空中。從遠望如雕在石壁之上,近看則像凌空而起,形成極具震撼力的景象。岩石上可見“壯觀”二字,相傳出自李白之手,成為懸空寺最早的文化註記。

-

山西萬榮 后土祠

萬榮后土祠位於山西省運城市萬榮縣廟前村,是華夏后土信仰的核心聖地之一,與陝西黃陵的黃帝陵並稱“二陵一祠”,在中國古代祭天祭地制度中占有重要地位。作為祭祀“大地之神”后土的官方祠廟,其歷史脈絡涉及先秦地祇崇拜、漢唐郊祀制度與宋元以降民間信仰的融合,是研究中國古代祭祀制度與地祇文化的重要場所。

-

山西臨汾 壺口瀑布

壺口瀑布位於山西臨汾與陝西延安交界的宜川、吉縣一帶,是黃河中游最具代表性的地貌景觀,也是研究黃河水文、河谷收束地形與黃土高原侵蝕作用的重要實地樣本。瀑布因河道在此收束如壺口而得名,是黃河奔流於高原地帶形成的典型“河槽式瀑布”。

-

.jpg)

山西應縣 應縣木塔

應縣木塔位於山西省應縣佛宮寺內,為遼清寧二年(1056)所建,是目前世界上現存年代最早、規模最大且保持原始結構的純木結構佛塔。木塔以八角五層樓閣式設計聞名,屬遼代皇家佛塔體系,是研究遼金佛教、木構力學與中國古建築史的重要基準點。

-

.jpg)

山西繁峙 秘魔岩

秘魔岩,又稱秘密岩、秘密寺,是五台山北麓極具代表性的佛教聖蹟之一,位於山西繁峙縣砂河鎮。整個區域以幽深山勢、古寺遺構與密宗、禪宗交會的文化背景而聞名,由秘密寺、中庵、天井大峽谷、龍洞與七佛灣五大景觀組成,是融合宗教、歷史與自然的重要佛教文化地。

-

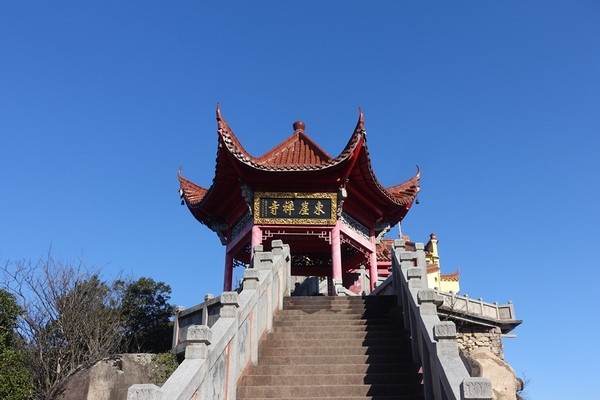

九華山 東崖禪寺

東崖禪寺坐落於九華山東峰絕壁之上,是「九華四大叢林」中地勢最險峻的古寺。寺院依懸崖而建,雲霧常繞殿閣,遠望如空中樓閣。此處為明代高僧圓寂之地,保留古鐘、晏坐岩等聖跡,鐘聲響徹山谷時更顯禪境深遠,被視為九華山最具仙氣的修行聖地。